Plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs (PNGMDR) 2022-2026

Consultation du 13/05/2022 au 16/06/2022 - 311 contributions

Les matières et les déchets radioactifs doivent être gérés de façon durable, dans le respect de la protection de la santé des personnes, de la sécurité et de l’environnement. Le plan national de gestion des matières et déchets radioactifs (PNGMDR), instauré par la loi du 28 juin 2006 relative à la gestion durable des matières et des déchets radioactifs, constitue un outil de pilotage privilégié pour mettre en œuvre ces principes dans la durée. Le PNGMDR est établi et mis à jour par le Gouvernement, quatre éditions du plan s’étant succédées à ce jour. La cinquième et nouvelle édition du plan s’appliquera pour une période de cinq ans.

Le PNGMDR couvre tant les déchets ultimes que les matières radioactives valorisables, les filières de gestion existantes et celles en projet, en développement ou à définir ; il concerne également toutes les catégories de déchets radioactifs quelle que soit leur origine. Le PNGMDR tient compte de la politique énergétique française et les solutions de gestion qu’il définit sont compatibles avec la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE).

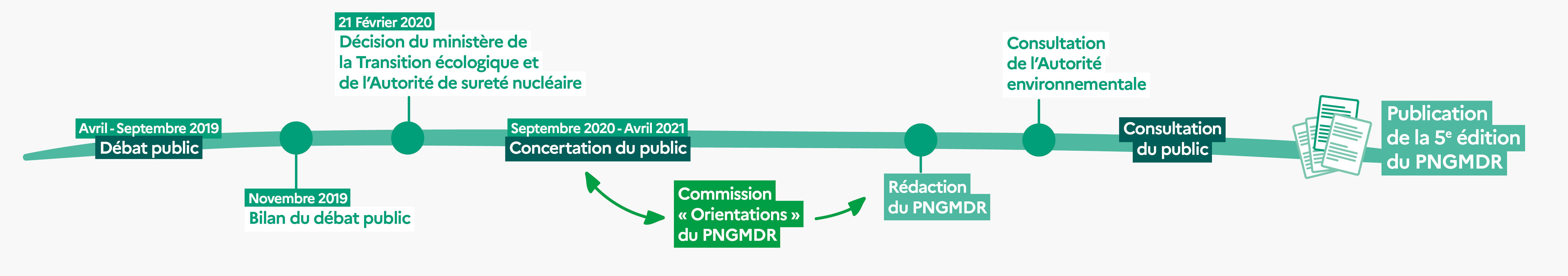

L’élaboration de la cinquième édition du PNGMDR a fait l’objet d’une large association du public. Cette nouvelle édition est en effet la première à avoir été élaborée à l’issue d’un débat public réalisé sous l’égide de la Commission nationale du débat public (CNDP) ainsi que d’une concertation post débat-public menée par le maître d’ouvrage, sous le contrôle de garants de la CNDP. Le ministère de la transition écologique s’est également adjoint un comité de parties prenantes, associant les organismes publics experts (Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, Autorité de sûreté nucléaire), les producteurs de déchets, des associations environnementales, ainsi que des représentants des élus nationaux et territoriaux, pour l’accompagner dans la déclinaison des orientations définies à l’issue du débat public.

La cinquième édition du PNGMDR soumise à consultation du public prolonge, approfondit et renforce les axes d’action des quatre éditions précédentes, au bénéfice de la mise en place de filières de gestion sûres, efficaces et compétitives pour l’ensemble des déchets radioactifs. Au-delà de cette continuité thématique, elle explore également de nouveaux horizons, suivant en cela l’avis de l’Autorité environnementale émis sur le PNGMDR précédent. Outre un volet consacré aux enjeux transversaux (sanitaires, environnementaux, mais également économiques, éthiques et relatifs aux transports et aux territoires), cette édition prévoit que les scénarios de gestion des déchets radioactifs fassent l’objet d’une évaluation multicritères.

Conformément à la loi, le projet de PNGMDR a fait l’objet d’une évaluation environnementale stratégique et a été soumis à l’avis de l’Autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable. L’Autorité environnementale a rendu son avis le 18 novembre 2021. Le ministère de la transition écologique a également tenu compte, dans la rédaction du projet de cinquième édition du PNGMDR, de l’avis du 9 novembre 2021 que l’Autorité de sûreté nucléaire a rendu sur le projet de plan.

Le projet de cinquième édition du PNGMDR, enrichi au terme des différentes concertations et consultations mentionnées ci-dessus, est à présent soumis, avant son adoption définitive, à la consultation du public jusqu’au 16 juin 2022.

Ce projet de plan est accompagné de deux projets de textes réglementaires (décret et arrêté), également soumis à consultation, dont l’objet est d’inscrire dans la réglementation les prescriptions du plan.

Vous pouvez vous exprimez dans le cadre de cette consultation en déposant un commentaire dans la rubrique prévue à cet effet ci-dessous.

À l’issue de cette consultation du public, le ministère publiera sur le présent site Internet le bilan de la consultation. Le PNGMDR ainsi finalisé sera publié et transmis au Parlement, qui le soumettra pour évaluation à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST), conformément à l’article L. 542-1-2 du code de l’environnement.

Les principales étapes d’élaboration de la cinquième édition du PNGMDR :

Télécharger

Documents soumis à la consultation

Ressources complémentaires, pour la bonne information du public, quant à l’élaboration du PNGMDR

- Site internet du débat public

- Grandes orientations du PNGMDR, annoncées suite au débat public

- Site de la concertation post débat public

- Bilan de la concertation post débat public

- Avis de l’Autorité environnementale

- Avis de l’Autorité de sûreté nucléaire sur le projet de PNGMDR

- Avis de l’Autorité de sûreté nucléaire sur les projets de décret et d’arrêté